管理部紹介

私たち診療放射線技師は、ペイシェントケア、技術の利用、線量の最適化、臨床責任、組織化、品質保証、教育・訓練という領域で医療に従事しています。そうした分野で業務に携わっていて感じるのは、一般の方々の放射線検査における放射線被ばくについての不安や恐れです。

放射線管理部では、患者さんが安心して来院され、安全な環境で放射線検査を受けていただけるように、放射線防護の概念に基づいて放射線の管理を徹底しています。

放射線管理

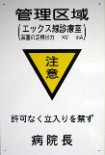

放射線の量や放射性同位元素の存在するレベルが、一定の基準を超える恐れのある場所は、法律にしたがって一般の環境と区画されます。

このような標識が掲げられている場所は、関係者以外の立ち入りが禁止されています。

放射線は目に見えないため、一般の方々には大きな不安、恐怖を与えますが、放射線は放射線測定器を用いることで測定が可能です。空中を飛びかっている放射線の量や、放射性物質による汚染の状況などを比較的容易に把握できます。

管理区域内や管理区域の境界は、私たち診療放射線技師が定期的に放射線の量や漏洩の有無を確認しています。RI(放射性同位元素)を使用し、汚染の可能性がある区域では排気、排水を監視システムで厳重に常時管理されています。このようにして、放射線の安全管理がなされているので安心して検査を受けていただけます。

放射線診断に伴う患者さんの被ばく線量は、放射線の影響が発生する可能性のある線量に比べて低く、放射線の影響を心配する必要はありません。放射線による診療は、患者さんの明らかな利益をもたらす場合のみ行われます。

緊急被ばく医療

放射線使用施設において、計画にない予想外の事象によって引き起こされる事態を「異常事態」と呼びます。この異常事態が放射線事故につながる可能性があります。こうした事故は、放射線を使用する施設、病院、原子力関連施設、研究施設といったあらゆる場所で、その可能性を潜めています。

そのような事故に備えて、『緊急被ばく医療体制』が整えられています。

緊急被ばく医療体制は、4つの医療組織の連携によって構築されます。

- 原子力災害拠点病院

原子力災害時に被災地域の原子力災害医療の中心となって機能し、放射性物質による汚染や被ばくを伴う傷病者等を受け入れ、適切な診療等を行う - 原子力災害医療協力機関

原子力災害時に立地道府県等や原子力災害拠点病院が行う原子力災害対策に協力する - 高度被ばく医療支援センター

原子力災害拠点病院では対応が困難な長期的かつ専門的な診療等を行うとともに、原子力災害拠点病院等に対し、必要な診療支援、助言等が可能な専門家の派遣、高度専門的な教育研修の実施等による支援を行う - 原子力災害医療・総合支援センター

原子力災害医療派遣チームの派遣調整や、活動中の原子力災害医療派遣チームに対する情報提供等の支援を行うほか、平時から地域及び全国の原子力災害拠点病院等との連携及び協力体制を強化するためのネットワークを構築し、情報交換等を行う

当院は、原子力災害拠点病院に指定されており、その役割は被ばく医療において放射線汚染の検査、スクリーニング、専門的な個人の被ばく評価を行い、場合によっては汚染箇所の除染まで行います。特に、原子力施設近隣の医療機関は、放射線事故の際の汚染患者に対する救急医療が可能な施設が必要になります。

放射性物質によって汚染された場合、体表面の汚染についての評価は比較的容易ですが、場合によっては吸入による体内汚染も考えられます。当院には、体外計測によって体内汚染の評価が可能な特殊な放射線測定機器が備えられています。これは、ホールボディカウンタと呼ばれ、体内吸入した放射性核種の種類やその放射性核種による預託線量(後の生涯の被ばく線量積算値)まで割り出すことが可能です。

決して起きてはならない低頻度の事象(放射線事故)に対する医療ではありますが、だからこそ、スムーズに対応できるように毎年訓練を行い、緊急被ばく医療セミナーへの積極的な参加を通して緊急事態に備えています。

放射線測定機器

GMサーベイメータ |

シンチレーション |

ポケット線量計 |

ホールボディカウンタ |

(2019.07 更新)